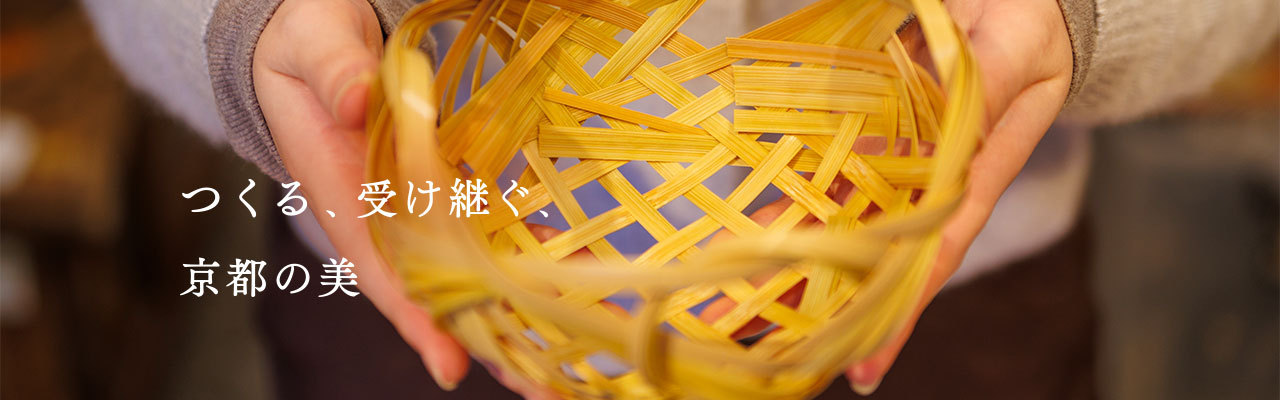

古くからものづくりの伝統が息づく京都には、暮らしを豊かにしてくれそうな手仕事の逸品がたくさん。職人さんが作った商品を買うのも楽しいですが、せっかく京都に来たのなら、自分の手で作ってみるという選択肢も!手軽に楽しめるクラフト体験で、京都の美を生み出す「つくる」の世界をのぞいてみせんか。

京都で受け継がれる“ものづくり”の伝統

楽しく学べる“職人技”の美

近年では、京都が誇る伝統の技を気軽に楽しめる手づくり体験もたくさん!古くから受け継がれる技術について学びながら、世界に一つだけのアイテムを作ってみては?

【嵐山いしかわ竹乃店】〜 暮らしに根付いた竹細工を作ろう 〜

昭和10(1935)年から続く竹工芸品の老舗「嵐山いしかわ竹乃店」。伝統的な花籠や茶道具をはじめ、アクセサリーや雑貨などの身近なものまで幅広く展開しています。嵯峨野で採れた上質な竹を用いた工芸品の数々は、熟練の竹工芸職人が手作業で製作したもの。実際に作業している様子を気軽に見学できるのも印象的です。

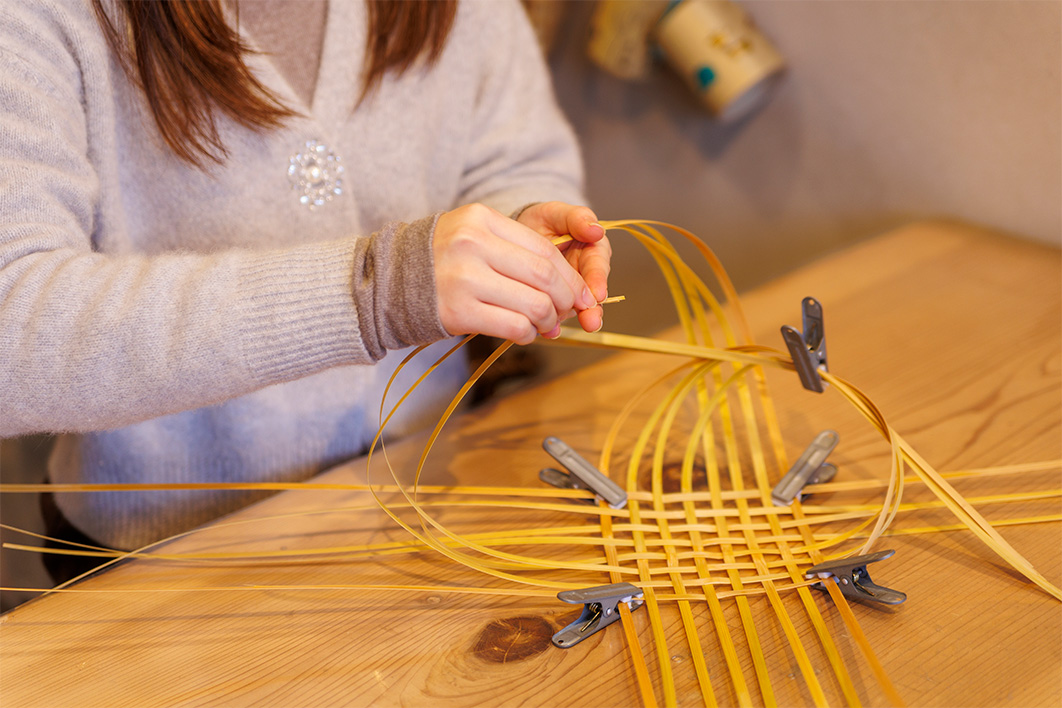

竹籠編み体験では、四海波籠(しかいなみかご)という小ぶりな籠を製作。職人による手引きを受けながら、本格的な手編みの技を体験することができます。棒状だった竹ひごがしなやかに形を変え、籠の形に仕上がっていく様子は興味深いもの。花生けや小物入れなど多様な用途で使えるほか、年月とともに変化する竹の色合いも楽しめます。

知恵が詰まった“転生”の美

古き良き伝統やモノがたくさん受け継がれてきた京都だからこそ、 “転生” の知恵も数多く存在します。古びたり壊れたりした思い出の品や、流通にのせられない食品など、捨てるには惜しいものを生まれ変わらせて新たな魅力を楽しみましょう。

【INCENSE KITCHEN】〜 新鮮なフードロス抹茶を目でも楽しめるお香に 〜

「INCENSE KITCHEN」は、機械や装置の隙間に残留したフードロス抹茶を活用し、お香「KOTOHA 香と茶葉」を製造・販売する宇治市の企業。『源氏物語』ゆかりの古刹・恵心院を会場に、香道や茶道に明るい講師によるお香づくり体験を楽しむことができます。

フードロス抹茶を水や樹皮の粉末と練り合わせ、木型で抜いていきます。木型は、季節の紋様や京都らしいモチーフなど種類豊富に揃い、お気に入りを選ぶ時間もワクワク!型抜きに失敗しても、お香が乾く前ならやり直し可能なので安心です。

作ったお香は、専用香炉&キャンドルと一緒にお待ち帰り。煙が出ないタイプのお香なので、室内でも気兼ねなく使えます。抹茶100%の芳醇な香りで宇治の思い出に浸りましょう。

つづる、贈る、“紙もの”の美

出版業の一大拠点であり、学生の街でもある京都と切っても切れない「紙」。ノートや御朱印帳、浮世絵など、こだわりの紙アイテムづくりで京都の紙文化を体感しましょう。旅の思い出を記録するもよし、大切な人に贈るもよし、楽しみ方は無限大!

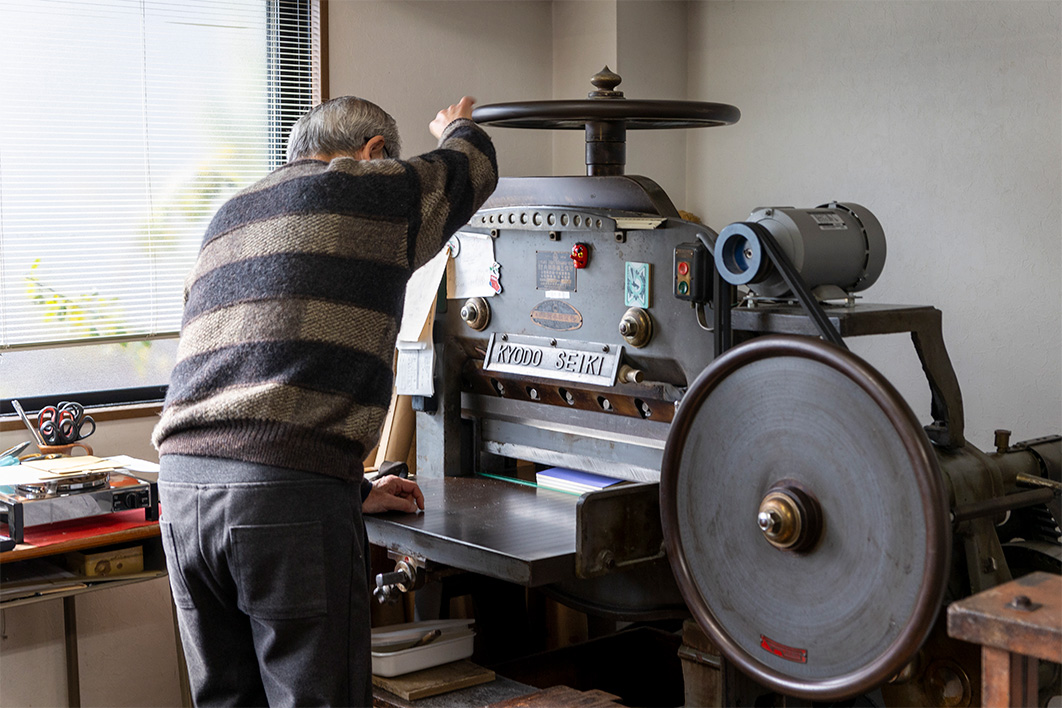

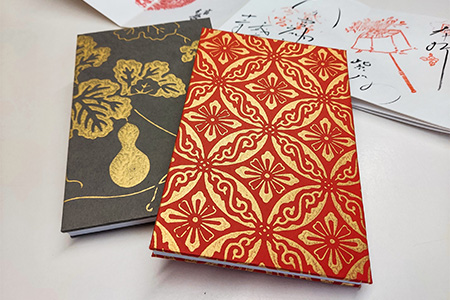

【松田製本処】〜 製本職人と作るオリジナルノート 〜

北野天満宮に近い北野白梅町の住宅地に工房を構える「松田製本処」は、手作業による本づくり(手製本)を行う全国でも数少ない製本所。大学の論文を本に仕立てたり、雑誌などの合本を作ったりという仕事の合間を縫って開かれるワークショップでは、製本職人歴約60年の松田努さんと娘の洋子さんの手ほどきで、オリジナルのノートや御朱印帳を作ることができます。

なんといっても嬉しいのが、綴じ糸や栞、表紙などの色柄を自分で決められること!特に表紙には、製本用の布だけでなく、古い着物や浴衣の布も選べます。京友禅の下絵師だった努さんのお父さまの作品や、洋子さんがご友人から譲り受けたものなど、来歴を知ると楽しさもひとしおです。

【番外編】お寺でつくる、町家でつくる

京都で「つくる」を楽しむなら、ロケーションにもこだわりたい!そんなあなたにおすすめなのが、お寺や町家で楽しめるクラフト体験です。信仰の営みや暮らしの知恵が息づいた特別な空間で、料理や木彫、友禅染など、個性豊かな体験に挑戦してみませんか。

【東林院】〜食を通して禅の心を学ぶ〜

妙心寺の塔頭「東林院」は、沙羅双樹の寺とも呼ばれる通常非公開の寺院。毎週火・金曜に、西川玄房住職による精進料理体験教室が開かれます。禅の教えを学びながら2~3品を作り、全員で試食。美しい庭を眺め、命に感謝しながらいただく料理は格別の味わいです。

【龍岸寺】〜阿弥陀さまの眼差しのもとで仏像づくり〜

「ドローン仏」など新しい取り組みで話題を集める龍岸寺で体験できるのが、1日かけて“木のわらべ地蔵”を彫りあげる「1日仏像彫刻教室」。仏師の指導のもと行うので、初心者でも安心して参加できます。現役の塗師による「仏像の漆塗教室」も要チェックです。

【丸益西村屋】〜情緒ある京町家で友禅染に挑戦!〜

大正末期~昭和初期の京町家を活用した京友禅の体験工房。型紙を使って絵柄を染める「摺込友禅」が体験できる「京友禅入門コース」が人気です。型紙のデザインはなんと3000種以上。ハンカチやTシャツなど、日常使いしやすいアイテムが作れるのも魅力です。

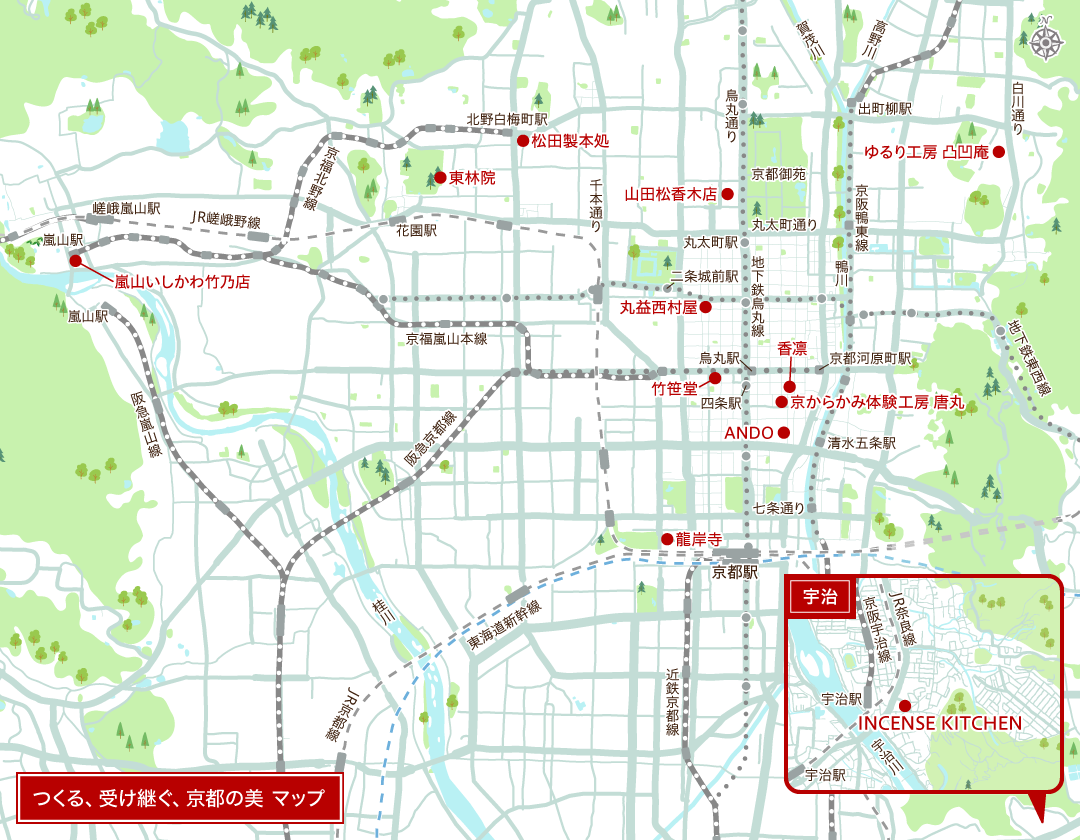

つくる、受け継ぐ、京都の美 マップ

※写真はイメージです。

※掲載内容は2025年3月7日時点の情報です。